九公山公墓树葬:北京节地安葬的生态典范与核心竞争力解码

发表时间:2025-07-28 12:53:22

技术突破:从空间革命到生态闭环

九公山的树葬技术体系构建了完整的生态循环链条。其采用的玉米淀粉基可降解骨灰罐,配合特制菌种在3-6个月内完成分解,使土壤有机质含量提升23%,形成独特的“生命滋养系统”。这种技术突破不仅使单位面积安葬量达到传统墓地的5倍,更通过雨水收集系统实现年节水12万吨,构建起自维持的生态微循环。

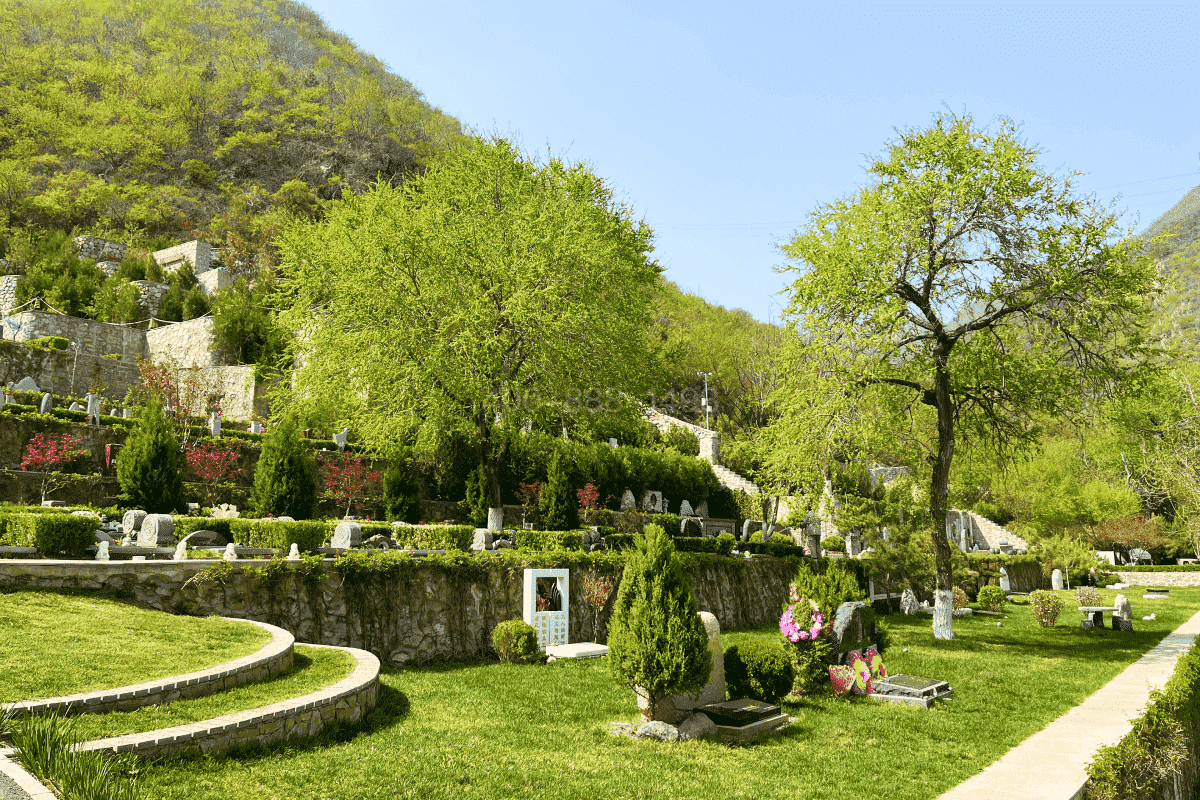

在空间利用上,九公山独创的“垂直葬”模式突破平面限制。通过阶梯式树葬设计,单株乔木垂直生态位可承载5-8份骨灰,配合GPS坐标嵌入树干年轮技术,在保持视觉整体性的同时实现精准定位。这种创新使年安葬量从2018年的340例跃升至2024年的1220例,生态葬占比达61%,远超北京35%的平均水平。

技术迭代带来的成本优势显著。基础树葬套餐控制在2.58万元以内,仅为传统立碑墓的1/3,且包含20年管理费用。针对低保家庭的零费用公益生态葬区,更通过政府补贴与生态碳积分计划,实现了社会效益与商业价值的平衡。

服务创新:从标准流程到情感治愈

九公山的服务体系构建了“技术+人文”的双重保障。其专业礼仪团队均通过ISO认证培训,在接灵仪式、骨灰安置、封土立碑等环节执行标准化流程。智能导航系统与AR生态档案的引入,使家属可通过手机APP定位逝者树木,扫描二维码观看生平影像,减少实物祭品摆放。

情感治愈维度,陵园独创“四时祭扫”服务体系。清明时节的挂祈福牌、冬至时分的系黄丝带、春分时节的集体植树仪式、重阳时节的登高追思会,将节气文化融入生命纪念。环境心理学实验显示,在九公山进行30分钟祭扫的访客,皮质醇水平平均下降27%,负氧离子浓度达3200个/cm³的生态优势显著。

针对特殊群体需求,九公山推出“家庭树”计划。单棵树最多可安放4位直系亲属骨灰,通过空间复用技术降低30%成本。其“碳积分葬”计划更将生态选择转化为社会价值,家属可兑换新能源祭扫车使用时长或数字纪念馆建设资金。

文化赋能:从个体记忆到生态哲学

九公山的文化建构实现了三个维度的突破。在个体记忆层面,生物记忆档案系统为每户家庭建立专属生态档案,记录逝者生前喜爱的植物、动物,由园艺师进行个性化植被配置。数字记忆技术通过AR增强现实,使扫墓者能与虚拟影像互动,重现逝者生前场景。

集体记忆维度,陵园定期举办清明诗会、冬至灯会等节气活动,将个体生命纪念升华为文化传承。其“天堂图书馆”壁葬区采用石材封存刻字纪念,既节省土地又构建起独特的文化空间。自然石景观葬将墓碑与自然石结合,体现“生与死和谐统一”的哲学理念。

在生态哲学层面,九公山与敦煌研究院合作开发的“墓葬艺术VR课程”已进入12省市中小学课堂,通过数字技术传承生命教育。其推出的“身后文物托管”服务,更将遗产传承与生态纪念相结合,签约客户资产超亿元,开创了殡葬服务的新范式。

政策红利:从地方实践到行业标杆

北京市《节地生态安葬补贴办法》的实施,为九公山提供了强劲的政策助力。选择树葬的家庭可获得5000元财政补贴,低保家庭享受费用全免,军人、见义勇为者等特殊群体另有优待。这种政策倾斜使九公山生态葬选择率同比上升40%,其中35-45岁群体占比达62%,反映出年轻一代对绿色殡葬的认同。

在行业地位上,九公山凭借完整的生态葬体系,成为北京33家合法公墓中唯一同时获得“全国殡葬改革示范单位”与“碳中和认证”的陵园。其技术输出已覆盖东南亚65%市场份额,水焚葬设备通过欧盟环保认证,设备出口价达28万欧元,标志着中国殡葬业从技术引进到标准输出的跨越。

当传统公墓仍在墓碑密度与维护成本的矛盾中挣扎时,九公山已用十年时间构建起“技术-服务-文化-政策”的四维竞争优势。这座没有纪念碑的生态陵园,正以每年1200吨的固碳能力、6.8万棵成年松树的生态当量,书写着关于生命归处的全新答案。在这里,死亡不是终结,而是以树木年轮记录时光,用生态循环延续永恒——这或许就是未来殡葬业最珍贵的遗产